Texto por: Sara Calavia y Montserrat Campos

No siempre se salvan vidas en un quirófano, a veces basta con una noticia bien contada. Una frase precisa, un dato verificado, una advertencia a tiempo. La información en el ámbito de la salud no solo es conocimiento, es una forma de prevención, de confianza e incluso de justicia.

En la era de la hiperconexión, la información se propaga tan rápido como los virus. Cada crisis sanitaria, climática o tecnológica desata una oleada de datos, rumores y titulares que compiten por la atención pública. La Organización Mundial de la Salud lo define con un término preciso: infodemia. Un exceso de información, a menudo inexacta o contradictoria, que confunde y pone en riesgo decisiones vitales. “La infodemia no es solo noticias falsas, es el exceso de información que dificulta decidir sobre la salud”, recordaba la doctora Ljubica Latinovic, consultora internacional en Infodemia, comunicación de riesgo y desarrollo de capacidades ante emergencias y desastres, en el XX Congreso de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), celebrado en la Universidad San Jorge.

En este contexto saturado de ruido y urgencia, el periodismo sanitario se convierte en un elemento esencial de la salud pública. No cura con fármacos, pero puede prevenir el miedo, desmontar bulos o impulsar una conducta responsable. “El conocimiento tiene que compartirse, debatirse y comunicarse”, afirmaba el vicerrector de la Universidad San Jorge, Jesús Carro, recordando que la información solo cumple su función social cuando es comprensible y se transmite con rigor.

Los periodistas de salud son mediadores entre la ciencia y la ciudadanía. Traducen la evidencia técnica a un lenguaje humano, del día a día, trabajando un equilibrio entre precisión y empatía. “Cuando la información falla, también falla la salud”, advirtió Isabel Poncela, presidenta de la Asociación de Periodistas de Aragón. En tiempos de titulares precipitados y desinformación, esa frase resume el desafío que estos profesionales enfrentan, informar sin alarmar, explicar sin banalizar.

“La información rigurosa puede salvar vidas”, insistió la ministra de Sanidad, Mónica García, al recordar que la forma en la que se comunica una enfermedad, un avance o una alerta sanitaria puede marcar la diferencia entre la calma y el pánico. Esa idea la reforzó Elena Gonzalvo, directora del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud: “Cuando la información es rigurosa, accesible y bien comunicada, tiene el poder de cambiar conductas y salvar vidas”.

En ese equilibrio entre el conocimiento y el miedo se juega hoy una parte esencial de la salud pública. Los bulos se propagan con la misma rapidez que los virus, aprovechan la incertidumbre y multiplican el daño. Frente a ellos, el periodismo sanitario y las instituciones que apuestan por la transparencia buscan contrarrestar el ruido con datos, contexto y empatía. Porque informar bien también es una forma de cuidar, y cada palabra puede marcar la diferencia.

Infodemia: cuando el exceso de información se convierte en un riesgo real

La Organización Mundial de la Salud le puso nombre en 2020, pero el fenómeno llevaba mucho tiempo atrás existiendo. Infodemia: un exceso de información, veraz, dudosa o directamente falsa, que se expande tan rápido como un virus y dificulta que la población tome decisiones informadas sobre su salud. No se trata solo de bulos ni de conspiraciones llamativas, sino que el problema empieza mucho antes, cuando el ruido empieza a eclipsar lo que verdaderamente importa.

Latinovic lo resume con claridad: “Durante la COVID-19 combatimos dos pandemias: la biológica y la informativa”. Y esa segunda epidemia, la de los mensajes contradictorios y rumores virales, ha demostrado ser igual de dañina.

Pero Latinovic insiste en algo que pocas veces se admite y es que la infodemia no es un fenómeno nuevo. La desinformación en salud lleva décadas circulando, desde mitos sobre vacunas hasta curas milagrosas, pero la OMS no lo abordaba como un problema estructural. “Antes se hablaba de rumores, ahora entendemos que es un desafío técnico que exige estrategias específicas”, sostiene.

Hoy cualquiera puede informar, opinar y compartir. Las redes sociales han democratizado la conversación, el gran problema es que ahora hay un océano de información donde es imposible distinguir qué es verdad, qué es ruido y qué es peligroso.

En ese contexto, se vuelve esencial explicar cómo funciona la ciencia. Parte del problema es que la ciudadanía interpreta la incertidumbre como contradicción, cuando en realidad es parte del método científico. Latinovic explica que el problema es la expectativa de respuestas instantáneas que se tiene, cuando la ciencia avanza paso a paso. Las verdades de hoy pueden cambiar mañana con nuevos datos, y eso requiere honestidad al comunicarlo.

La clave está en explicarlo con transparencia, aunque genere incomodidad. Admitir ‘aún no lo sabemos’ construye más confianza que inventar respuestas. Pero existe un problema, y es que las instituciones suelen comunicar tarde. Mientras esperan tener todas las evidencias, el vacío se llena de voces menos rigurosas, pero mucho más rápidas.

Por eso, la OMS recomienda un esquema simple para cualquier comunicación de riesgo: qué sabemos, qué no sabemos y qué estamos haciendo para averiguarlo. Parece básico, pero pocas veces se usa. Y cuando se utiliza, reduce la ansiedad y evita que la incertidumbre se convierta en desconfianza.

La infodemia va más allá de las noticias falsas. Afecta directamente a la salud. Influye en nuestras decisiones, en cómo evaluamos los riesgos y puede provocar que alguien no vaya al médico a tiempo o no se vacune. Latinovic lo resume en una frase que explica la esencia de este reportaje: “La comunicación no es un complemento de la respuesta sanitaria: es parte de ella. Comunicar bien puede prevenir el caos y salvar vidas”.

El vértigo de comunicar cuando todo ocurre a la vez

Hay momentos en los que la información tiene que correr más rápido que los hechos. Una alerta sanitaria que llega de madrugada, un virus que cruza fronteras sin que nadie lo espere o un incendio forestal que deja a un hospital sin suministro eléctrico. En esas horas, donde la incertidumbre avanza a la misma velocidad que los rumores, el periodismo de emergencias se convierte en una disciplina en la que cada palabra importa.

“Informar con rigor no es solo una cuestión profesional, es una forma de salvar vidas”, resumió Esther Malagón, editora de Antena 3 Noticias. Sus palabras reflejan la presión que se vive en las redacciones cuando el país entra en alerta, traducir el lenguaje técnico sin perder precisión, evitar el pánico sin maquillar la gravedad y mantener la cabeza fría cuando todo el mundo busca respuestas inmediatas.

Su experiencia en Alerta 112, un formato pionero en España, le enseñó que la manera de contar los desastres no puede basarse solo en el impacto. “Hubo un momento en el que la información era muy alarmista; después surgió otra forma de contar las cosas, con más rigor y sensibilidad”, explicó. Esta evolución surge de la necesidad de poner a las personas en el centro, incluso cuando el caos y el miedo parecen dominarlo todo. “En catástrofes o atentados hay que ser delicados con la información y ponerse del lado de quienes lo están sufriendo”, insistió.

Durante las emergencias, las imágenes son un arma de doble filo. Lo que se decide mostrar, y lo que se omite, define el tono de la cobertura. “Ahora no se emiten ciertas escenas que antes sí aparecían en los informativos. Hay más protección, más sensibilidad”, reflexionó. Pero si los medios han aprendido a contener algunos excesos, la desinformación ha encontrado caminos alternativos para propagarse: “Vivimos a golpe de dedo, en un mundo en el que todo es rápido. Parece más fácil informarse, pero muchas veces esa información es muy dañina”.

Bulos que se propagan más rápido que los hechos

Las crisis recientes han mostrado el daño que provoca la desinformación en la sociedad. Bulos como imágenes manipuladas o falsos tratamientos han generado pánico y saturado servicios esenciales. Esta infodemia se agrava en momentos de incertidumbre, cuando los rumores y narrativas engañosas encuentran terreno fácil. En emergencias sanitarias, como la pandemia de COVID-19, los bulos proliferaron con mucha fuerza. Antonio Alcamí, virólogo del CSIC, explica que “los mitos sobre las vacunas, como supuestos efectos secundarios no comprobados, han persistido y han reducido las tasas de vacunación en algunos grupos”. Remedios caseros ineficaces, como gárgaras con agua salada o el consumo de dióxido de cloro, y teorías conspirativas sobre el origen del virus inundaron redes sociales como Twitter/X, TikTok y Telegram, amplificando la confusión.

Malagón comparte la dificultad de la verificación en tiempo real: “Un bulo sobre un supuesto tratamiento milagroso para la viruela del mono se viralizó antes de que pudiéramos desmentirlo”. Pedro Arcos, epidemiólogo, añade: “Sin una fuente oficial creíble, los riesgos en emergencias epidémicas se multiplican. Durante la COVID-19, vimos cómo rumores sobre tratamientos falsos saturaron consultas y hospitales”. Sonia Morales Lorente, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), explica que la Guía de Bulos en Atención Primaria, creada en 2019, ayuda a los médicos a desmentir mitos y orientar a los pacientes con información veraz, para evitar que se den este tipo de situaciones.

La desinformación no se limita a la salud. Catástrofes naturales, como la DANA o los incendios forestales, generan bulos que pueden poner vidas en riesgo. Arcos advierte: “Imágenes manipuladas o alertas falsas, como supuestos tsunamis o inundaciones exageradas, provocan pánico y desvían recursos de los servicios de emergencia”. Malagón recuerda un caso en Murcia: “Una imagen falsificada de un indigente apaleado circuló para incitar odio. Tras contactar con la Policía, confirmamos que la víctima estaba viva, pero el daño ya estaba hecho en redes”.

En cambio, la comunicación oficial puede mitigar el caos. Arcos señala ejemplos positivos: “Durante la erupción del volcán de La Palma, las autoridades locales lograron controlar el pánico con comunicados claros”. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, añade: “La gestión de la DANA de Valencia en 2023 demostró que una comunicación coordinada evitó brotes epidémicos y mantuvo la calma”. Sin embargo, la presión por la inmediatez sigue siendo un obstáculo: “En desastres, los periodistas debemos trabajar con Protección Civil o AEMET para verificar datos antes de publicar, aunque la presión por la inmediatez sea enorme”, reconoce Malagón.

Arcos, por otro lado, añade que los desastres climáticos y las emergencias sanitarias “ya no son excepciones, son parte de la nueva normalidad”. Olas de calor, inundaciones, sequías y crisis alimentarias se entrelazan, presionando los sistemas sanitarios de forma creciente.

Padilla, por su parte, señala que la preparación ante emergencias no consiste en tener todas las respuestas, sino en aceptar que muchas veces no las hay: “Necesitamos una comunicación pública que diga la verdad, aunque no sea cómoda. Mientras las instituciones dudan, las fábricas de bulos no descansan”.

La rapidez no solo afecta la cobertura de catástrofes, sino también la comunicación científica. Alcamí explica la tensión entre comunicar riesgos y evitar el pánico: “Cuando hablas de un virus con alto potencial, surge un dilema ético enorme: ¿cuánto debemos contar sin generar alarma?” Para él, la comunicación científica es parte del trabajo, no un añadido: “Después de la COVID-19 todos hemos aprendido a explicar mejor, pero la sociedad también está cansada. Ese cansancio es peligroso: si bajamos la guardia, no estaremos preparados”.

Alcamí defiende un puente estable entre ciencia y periodismo: “Los científicos tenemos que comunicar mejor, y los periodistas de salud son el nexo entre la ciencia y la sociedad”. El riesgo compartido es el sensacionalismo: “Las noticias alarmistas son más fáciles. Pero si la información se presenta de forma aburrida, el sensacionalismo gana”. La solución, explica, es contar los riesgos con claridad, contexto e interés, sin suavizarlos ni exagerarlos.

El repliegue de EE. UU. y sus consecuencias para la salud mundial

Las decisiones políticas de Estados Unidos trascienden sus fronteras y se convierten en un riesgo directo para la salud de millones de personas en todo el mundo. La retirada de financiación de organismos esenciales y el desmantelamiento de programas internacionales han creado un vacío tanto informativo como sanitario que afecta especialmente a comunidades vulnerables. Como explicó María Fernández, de Internews, “donde no está el periodismo, no llega la información, y cuando la información desaparece, los problemas dejan de existir públicamente”. La cancelación de más de 5.000 millones de dólares en apoyo al periodismo independiente dejó paralizados miles de proyectos en más de 100 países, desde Guatemala hasta Afganistán, debilitando la capacidad de alertar sobre brotes, acceso a vacunas o crisis humanitarias.

Este escenario se agrava con la erosión institucional dentro de Estados Unidos. Pedro Rodríguez, periodista y analista internacional, advirtió que “vivimos en el mundo de Trump”, un fenómeno que ha transformado la política estadounidense en un sistema global de posverdad, donde la ciencia se percibe como un enemigo político. Los recortes a los CDC, USAID, FEMA y programas Fulbright, junto con la manipulación de datos oficiales y la retirada de la UNESCO, han debilitado la capacidad del país para liderar respuestas multilaterales. Las cifras hablan por sí solas, 43 brotes de sarampión en 2025 frente a 16 en 2024, y solo un 42 % de la población confía en las recomendaciones sanitarias de la Casa Blanca.

Daniel López-Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, señaló que la salida de Estados Unidos del organismo multilateral y la llegada de un secretario de Salud antivacunas constituyen “una hecatombe en la gobernanza sanitaria mundial”. La reducción de programas como PEPFAR o las iniciativas contra la malaria y la tuberculosis supone un retroceso de décadas en salud pública, mientras que la censura científica y la disolución de comités independientes consolidan un entorno de gran confusión.

Frente a este vacío, los medios independientes y locales se convierten en herramientas esenciales para prevenir estas situaciones. Fernández subrayó que, incluso ante recortes institucionales, “cuando los gobiernos fallan, los ciudadanos toman la palabra”, resaltando el valor del periodismo hiperlocal para reconstruir confianza y proteger la salud de la población. Rodríguez, por su parte, advirtió: “Estamos bailando agarrados con la próxima pandemia… sin recursos ni liderazgo”.

En este contexto, España y otros países comprometidos tienen la oportunidad de reforzar su presencia en organismos multilaterales y apoyar a los medios independientes como parte de la estrategia de salud global. En consecuencia, la ciencia y la información son inseparables, cuando fallan ambas, las consecuencias se sienten en todo el mundo.

Formación, ética y verificación: las herramientas para el futuro

Frente a un panorama saturado de bulos, desinformación y crisis constantes, el periodismo de salud parece enfrentar desafíos importantes. La pandemia, las emergencias climáticas y los vacíos institucionales generados por decisiones políticas, como las de Estados Unidos, han demostrado que la información rigurosa puede ser tan vital como un medicamento. Las redes sociales, la viralidad y el sensacionalismo amplifican cada rumor, mientras los medios luchan por ofrecer datos fiables y contextos claros que permitan a la ciudadanía tomar decisiones correctas.

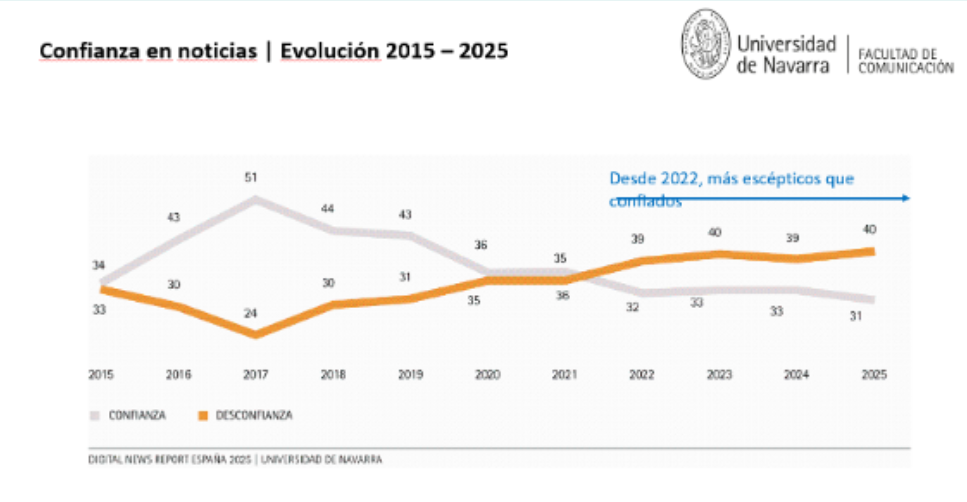

Sin embargo, incluso en medio de este contexto complejo, los datos muestran que existe un terreno sobre el que trabajar y crecer. Alfonso Vara, director del Digital News Report España, revela cifras preocupantes pero reveladoras, solo un 50 % de la población española mantiene interés en la información diaria, un descenso de 30 puntos respecto a hace una década. Además, un 40 % de los ciudadanos desconfía de las noticias, mientras que un 37 % evita activamente la información. Esta combinación de desinterés y desconfianza define lo que Vara llama la “ciudadanía crítica por defecto”, que requiere medios claros, transparentes y responsables para reconectar con la realidad sanitaria.

Desde la perspectiva de la formación y la ética profesional, Pepe Verón, director del grado de Periodismo en la Universidad San Jorge, señala que el futuro del periodismo de salud pasa por reforzar tanto la formación tecnológica como la responsabilidad ética. “Los periodistas no podemos limitarnos a ser meros repetidores de contenido; necesitamos herramientas para verificar, contextualizar y explicar la información científica de forma accesible”, afirma. Solo así se puede construir un puente entre la evidencia y la sociedad, capaz de frenar la propagación de bulos y de guiar a la ciudadanía frente a emergencias sanitarias.

Los retos son claros, la infodemia se mantiene como una amenaza real, la velocidad de los rumores supera a menudo la de los comunicados oficiales, y la desconfianza en las instituciones multiplica el riesgo de decisiones equivocadas. Pero también existen oportunidades, invertir en medios independientes, formar a periodistas en herramientas de verificación y comunicación, y diseñar estrategias que prioricen la transparencia y el contexto puede cambiar la situación. Como subraya Vara, “informar con claridad y rigor no solo reconecta a la audiencia, también protege la salud pública”.

A pesar de la desinformación, la desconfianza y los desafíos estructurales, existe un camino hacia un periodismo de salud más resiliente y capaz de cumplir su misión, que es prevenir el caos, guiar a la ciudadanía y, en última instancia, salvar vidas. La pregunta que queda es cómo los medios asumirán ese trabajo, transformando la evidencia científica en información comprensible y confiable para todos.

Informar bien también es una forma de cuidar

El periodismo de salud es mucho más que contar noticias, es una herramienta para proteger a la gente y ayudarla a tomar decisiones informadas. En un mundo donde los bulos se extienden rápido y las instituciones no siempre responden a tiempo, una información clara y verificada puede marcar la diferencia. La desinformación, las crisis sanitarias y los desastres naturales dejan en evidencia que comunicar bien no es un lujo, sino que es parte de la salud pública.

Informar no consiste solo en dar datos, sino en explicarlos de manera que la gente los entienda y confíe en ellos. La desconfianza y el desinterés que reflejan estudios como el Digital News Report no son obstáculos imposibles, sino que son un reto para los medios. Formar a los periodistas en herramientas tecnológicas y en ética, como señala Verón, es clave para que puedan traducir la ciencia a un lenguaje claro, verificar rumores y reconstruir la confianza en los medios y en las instituciones.

Al final, cubrir temas de salud es un equilibrio entre ser precisos, ser claros y ser sensibles. La responsabilidad no recae solo en los periodistas, la sociedad también tiene que aprender a diferenciar información fiable de rumores. La salud pública y la información van de la mano, porque fallar en una puede poner en riesgo a la otra. Por eso, cada noticia bien contada es un acto de cuidado, y cada periodista que trabaja con rigor es un actor clave para que la ciudadanía pueda informarse, actuar con seguridad y, proteger su propia salud.

Comentar